秋らしい季節がやってきたということで

岡山芸術交流と瀬戸内国際芸術祭をはしごして

アートの刺激をたっぷり浴びてきました。

岡山市の市街地や岡山城、後楽園などの景勝地を舞台に

まちぐるみで散策できるアートイベントです。

最初にやってきたは旧内山下小学校

岡山城の西の丸跡地に建てられた小学校で

現在は廃校になっていますが、毎回アート展示が行われています。

体育館にあるこの作品、

手前のパフォーマンスと奥のオブジェに関連はありません。

ドラム缶を土台にしたステージでは

毎日様々な出演者がパフォーマンスを行います。

後ろのオブジェでは実際に滑り台を滑ることができて

ちょうど白人のカップルが滑り台を体験しているところに

手前のパフォーマーが「青い珊瑚礁」をシャウトしているという図。

なんともシュール・・・

教室を舞台にしたアート

窓一面にパンチングされたスクリーンがはめられていて

外の景色や光が制御された教室は非日常の空間へ昇華。

既存の長い洗面台もなかなかいい味があり、アートと一体化しています。

緑豊かな学校の中庭

昭和9年に建てられた鉄筋コンクリートの校舎、

初期モダニズムの匂いが香る渋さが魅力的で

現代アートの会場としてとてもしっくりはまっています。

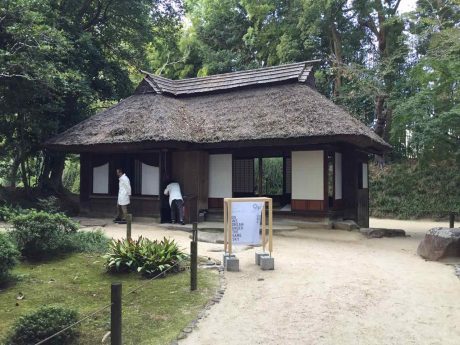

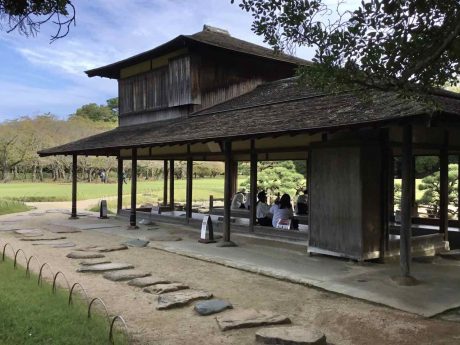

旧西の丸庭園を背景にしたアート

モノクロのスクリーンに幽霊のように映り出す人影が

庭園を不思議な世界に変容させます。

校舎の階段

これはアート作品ではありませんが

踊り場の窓からにじむ光に照らされたモルタルの階段や腰壁は

モノとしての存在感がもはやアートです。

こちらも校舎の廊下です。

校舎の壁天井は基本的に白く塗られた空間で

アクセントカラーの入口ドアがほどよいアクセントになっています。

ハンチのついた現しの梁や露出した電線管もリアルで

空間にいい表情を与えています。

こちらの教室は空間全体に黒板塗装が塗られた深緑の異空間です。

先生と生徒は透明またか空っぽで服だけが見えていて

声や音もなく、動きもない静寂な空間にもかかわらず

おしゃべりが聞こえるようで、想像力をかきたてられます。

教室の窓から校庭を見下ろしたところ

3年前の会場は一面、土のグラウンドでしたが

今回は全面に芝生が敷き詰められ、芸術祭のテーマである

DO WE DREAM UNDER THE SAME SKY の文字が表現されています。

プールに巨大ぬいぐるみ!?

巨大なクマのぬいぐるみが大の字に横たわっています。

最初は、死んでいるのかと思ったのですが、どうも服従のポーズのようです。

頭についたピンクのリボンにグレーのパンツが

ぬいぐるみの愛らしさに性的なイメージを重ねた倒錯した表現が

インパクトとともにアートとしての強度が感じさせます。

まだ最初の会場を見ただけなのに

すでに感性を大きく揺さぶられています。