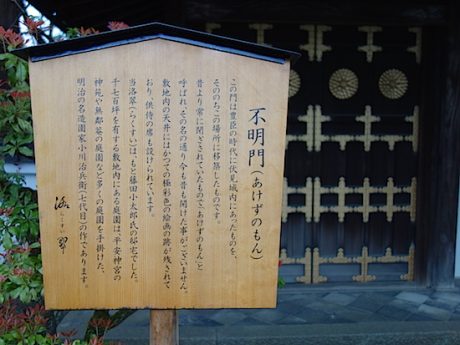

その名のとおり、通ることができない門

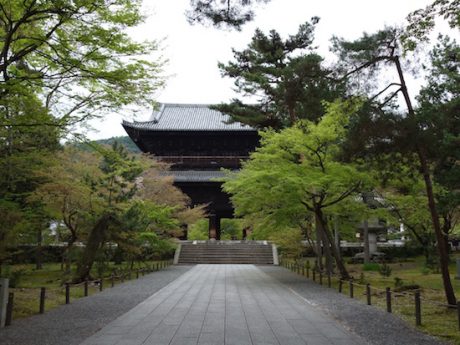

それなら意味がないじゃない?と片付けてしまっては面白くない。

「開かない」、「通れない」をわざわざ存在させることに

作者が生きた時代の思想や意図が込められているのでしょう。

伏見城から移築された門は派手な意匠で強烈な存在感があります。

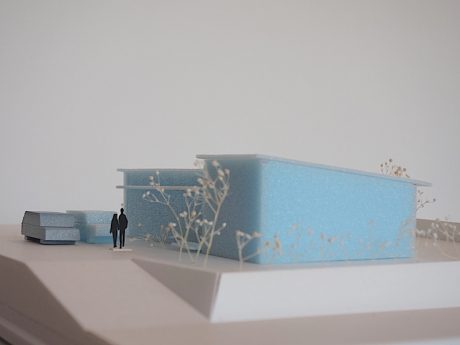

使えないものは不要か?

浅薄な常識に囚われた現代人に対し、

その問いを突きつけているようにも思えるのです。

2017.6.27 設計事務所 TIME

2017.6.27 設計事務所 TIME

2017.6.23 設計事務所 TIME

2017.6.22 設計事務所 TIME

2017.6.20 設計事務所 TIME

2017.6.16 設計事務所 TIME

2017.6.13 設計事務所 TIME

2017.6.9 設計事務所 TIME

2017.6.8 設計事務所 TIME

2017.6.3 設計事務所 TIME