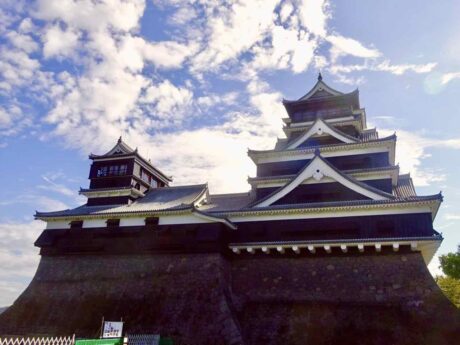

熊本のシンボル 熊本城

加藤清正の築城による天守は勇壮でかつ優美な姿をしています。歴史を辿ると、天守は明治期の西南戦争の際に火災で焼失し、現在見る天守は1960年に、市民の熱意によってSRC造で再建されたという経緯を持ちます。

しかし、2016年の熊本地震により天守閣を含む城郭全体が大きく損傷、その後天守はいち早く修復され、2021年に再び元の姿を取り戻しました。

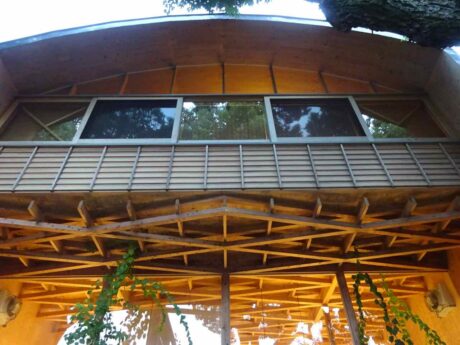

城郭をめぐる特別見学通路

熊本地震では天守を含む城郭全体が大きく被害を受けており、全体の修復には30年以上かかるそうです。

その間、貴重な観光資源でもある熊本城が見学できないのは地域経済にも大きな痛手となるため、修復工事を進めながら、そのプロセスも見学できるようにするために、この見学通路が作られることになりました。

城郭をめぐる見学通路は地上6m の空中回廊で全長350mほどあります。 通路を支える柱や基礎は、歴史的遺構を傷つけないよう、また工事動線の邪魔にならないように細心の注意を払いながら設計されたそうです。

通路を支える大アーチ架構もその一つです。通路の床を支える梁は手すりを兼ねたトラス状のフレームになっていて、構造と意匠、そして機能が調和したデザインは、殺風景な仮設通路とは違い、景観上も配慮されています。

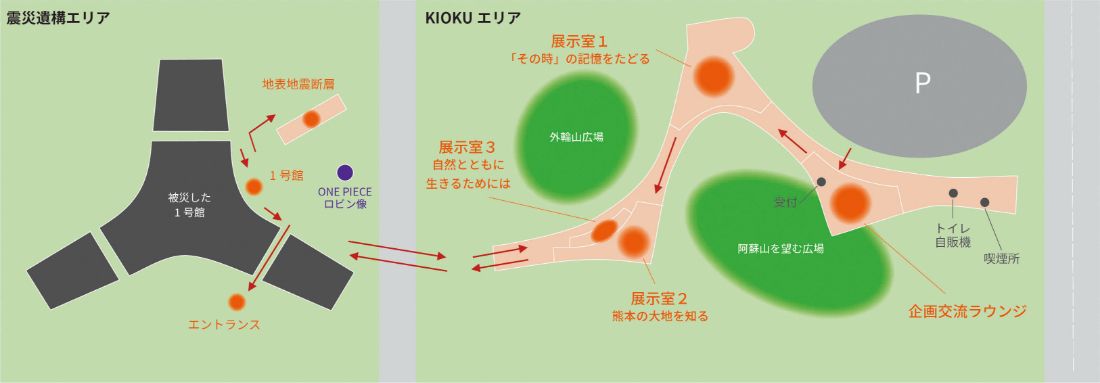

見学通路から見える数寄屋丸

建物を支える石垣の中間部分が崩落し、建物が歪んでしっくい壁に亀裂が入っているのがわかります。

本来であれば、工事用シートで覆われて見ることができないはずの被災建築物を見学できることによって、地震の被害をリアルに体感することができるのです。

工事しながら見学できるのは、まるでサグラダファミリアのようですが、この見学通路で再建されていくプロセスを見せることによって、熊本地震の凄まじさを実感するとともに、再建されていく未来への希望も見い出すことができるのです。

再建にかかる長い時間と、それによって少しずつ蘇っていく熊本城。それは、まさに不滅の城であり、熊本市民にとっての永遠の存在となるのでしょう。

(

(