大阪駅前から望む早朝の梅田スカイビル

京都駅でも有名な原広司の設計です。

著作「機能から様相へ」で論じた均質空間へ対する批判的思考を

この巨大なビルにも表現しようと試みたことが

朝焼けの景色が写し込まれた姿から感じられます。

それでも、巨大なガラス張りの均質な壁という存在感はやはり強く

現代へ変化する過渡期の時代状況が伺えます。

ビルの足元まで近づいてみると、思わぬ風景が!

均質で硬質なビルのよそよそしさが

足元に群がる中低層のビル群によって見事にかき乱されています。

まるで、上手に仕上げられた絵画に子供が落書きをしたように

よそよそしさが無邪気な雰囲気に変わります。

美と醜の定義や境界については過去にも何度か触れてきましたが

その概念以上に、まちの体温のような部分でこの風景は興味深いです。

「落書き」つながりでもう一つ

梅田スカイビル界隈の路上に書かれた配管工事のための記号たち。

文字や線が入り乱れ、専門業者でなければ落書きにしか見えません。

現在、梅田北エリアで進んでいる大規模開発に伴う工事なのかもしれません。

美しいとはとても言えないこの風景はまちが進化する活力を表していますが

一方で、ラーメンの赤提灯などが一掃されて

よそよそしい風景に変わってしまうのだろうかと、ちょっと不安にもなります。

世の中は真新しいものやきれいごとだけでできているわけではありません。

美醜を超えて、時代時代の様々な歴史が重なっていたり

表通り以外に路地裏や横丁的な多様な場によって深い奥行きが生まれます。

巨大な開発がまちの体温までも奪ってしまうことにならないことを

願うばかりです。

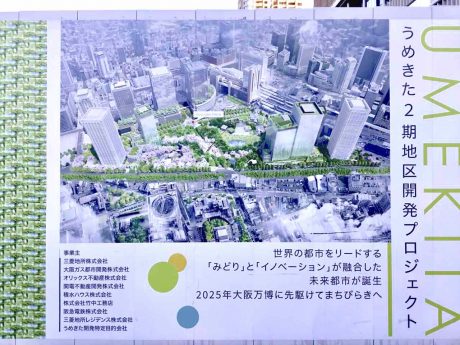

工事中の仮囲いに看板が掲げられていました。

大阪駅前の貨物ヤード跡地を活用した9万平米あまりに及ぶ巨大開発です。

オフィスやホテル、商業施設などに加え、

東京ドーム1個分の都市公園が大都市大阪のど真ん中に生まれる予定です。

看板の絵にあるような緑豊かな潤いのある場所ができると思うと

とてもワクワクします。

ただ、懸念がないわけでもありません。

日本の都市公園には管理する側の息苦しさが常に漂っていて

パリやニューヨークにある公園のような

人間味や自由でのびのびとした雰囲気が生まれにくいのが難点です。

願わくば

この都市公園が、管理されたよそよそしい場所ではなく

大阪らしい人間臭さを包み込めるような、寛容な場になることを期待します。