JIBIの松田さんからお誘い頂き、秋分の日に大津島で行われた「えんげ」の茶会に参加しました。

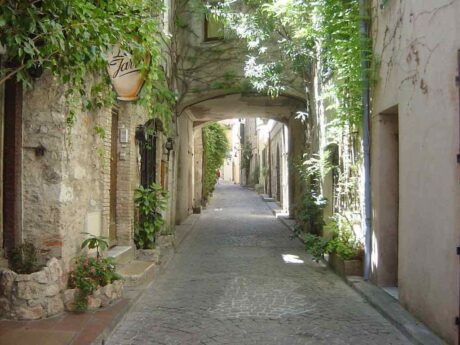

コロナパンデミックの影響で、大津島を訪れるのは6年ぶりくらいになります。 茶室 石柱庵に来るのも久しぶりですが、ガマの群生地の畔にあるアプローチを歩くと、静かに心が整っていきます。

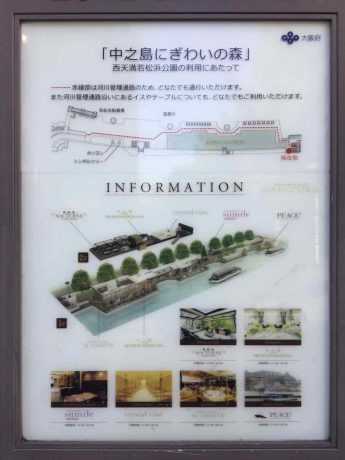

石の立礼席では、京都の茶人 天江大陸氏の趣向による抹茶をいただきました。島を訪れ、自然に触れて時間に縛られない時を過ごすことの豊かさを天江氏の語りとともに味わいました。

菓子には大津島で採れたスダイダイをくるんだ葛餅

弾力のある餅の食感の中からスダイダイの爽やかな酸味・甘み・苦味が自然そのままの味として舌の上に広がってきます。

壁に生けけられた青柿の実

暑い日が続いていましたが、かすかに秋の気配を感じます。

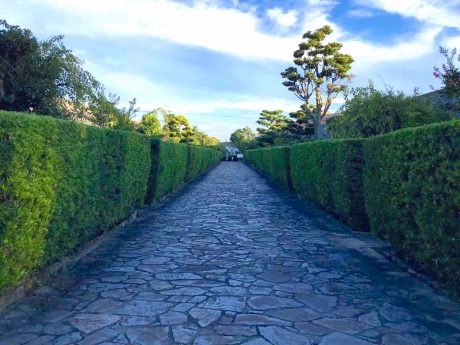

客座から上田快 氏製作の石の立礼卓の奥に広がる自然の庭

引戸を開けると秋の風がスーッと流れ込んできました。

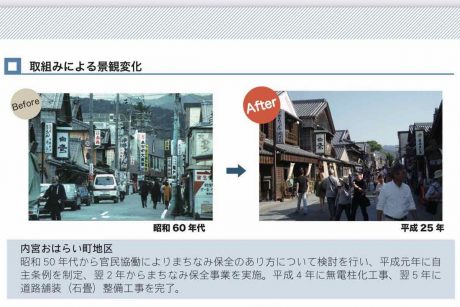

茶室の屋根にはサビが現れてきました。

元の朽ちたトタン屋根を吹き替えた当初はつやつやした銀色をしていましたが、建設から10年を経て少しずつ侘びた表情に変化してきました。

ガマの群生地ではガマの穂がちょうど見頃になっています。

こちらは数珠玉。街中ではなかなか身近に出会うことない珍しい植物です。

水辺にはホテイアオイが淡い紫色の花を咲かせています。

カラフルなシャクトリムシを見つけました。

黒い体に黄色と赤の斑点がとてもきれいで、なにげない島の自然の中に広がる豊かさを感じさせてくれます。

茶室をあとにして、ガマの群生地の奥にある厳島神社へ向かいます。

まちづくりや茶室の工事で何度も訪れたこの参道ですが、久しぶりに歩くこの道は風景とともに実に味わい深い。

厳島神社の拝殿と石の本殿

簡素な拝殿は四方全体が開放されていて、とても気持ちのよい造りです。

こちらでは白茶という中国原産のシンプルなお茶をいただきました。

木々が茂る自然に包まれた境内、自然と溶け合う拝殿の仄明るい空間、水出しのお茶からにじみ出すかすかな香り。五感を通して身も心も澄み切っていきます。

日常を離れ、時間を忘れて過ごす島のひととき

それは、現代人にとってとても豊かなデトックス。茶会をともにした皆さんとともに豊かなひとときを体に刻んで、大津島をあとにしました。