長野駅から1.5Km

旧北国街道との交差点から長野駅方向を見返したところ

善光寺平と呼ばれる長野盆地から緩やかな上り坂を歩き

ここからさらに400m、参道を進むと善光寺にたどり着きます。

(善光寺ホームページより)

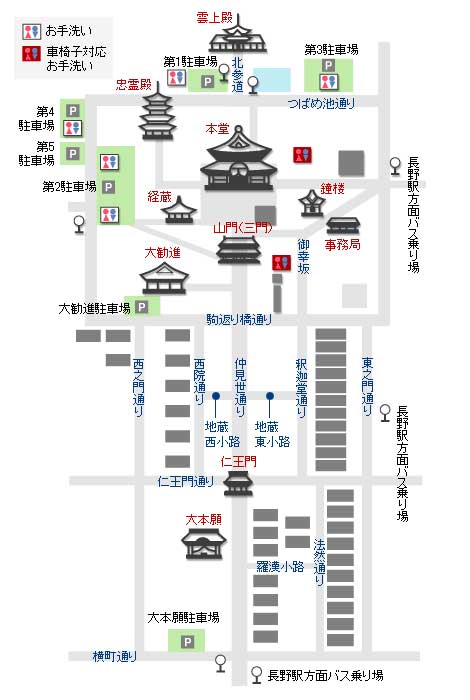

善光寺境内周辺の案内図を見ると

本殿まで約400mほど参道が一直線につづき、

その途中に2つの門が並んでいます。

仁王門までの参道

西側(写真左)は大本願(尼僧寺院)の塀に覆われていますが

東側(写真右)は数々の宿坊が並び、参道沿いは豊かな緑に包まれて

風景にやわらかい印象を与えています。

仁王門まで近づくと門の向こうに山門が垣間見えます。

仁王門の手前と奥には大きな高低差が設けられており

仁王門を見上げるように配置されていることがわかります。

そして、この高低差を階段によって上らせることで

ここから新たな空間に変わることを意識させており

門の存在とともに結界としてデザインされています。

ちなみに

階段を上るという行為は、重力に抗した行為なので

「何気なく」や「いつの間にか」ではなく

意識的で能動的な動きになります。

門をくぐるという行為とともに

段階を踏みながら徐々に本殿に向かっていくことを意識させ

それを参拝する人にしっかりと刻み込んでいきます。

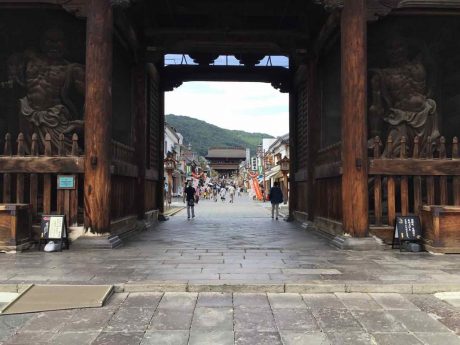

仁王門越しに山門を見たところ

参道では本堂の方向に割り付けられ石畳が

門の部分では横方向に向きを変えて敷かれています。

参道を進む際には、本堂に導くように方向性を持たせ

門をくぐる際には、別の空間に至る入口であることを強調し

一旦立ち止まって敷居をまたぐような意識を持たせようとしています。

仁王門をくぐると両側の風景や空間性が一変します。

両側にみやげ物などを売る仲見世が連なり

店先には賑やかな表情がありますが

空間としてはなんとなく固く、閉鎖的に感じられます

低層の店が連続するこの空間は

それまでの空間より人工的で秩序が強くなって

正面性がさらに強調され、空間の密度も凝縮されたように感じます。

仲見世を通り抜けて山門が近づいてきました。

これが本堂ではないかと勘違いしそうなほど

圧倒的な大きさの立派な門です。

そして、ここでも山門は一段高い位置に配置され、

威厳のあるその存在感が強調されています。

山門を通過するといよいよ本堂にご対面、

長い参道を歩いてきた人は、ついにクライマックスを迎えます。

善光寺は建築としてのクオリティもさることながら

それと共に本殿までつづく参道のシークエンスがすばらしいことが

今回わかりました。

先日訪れた

明治神宮は動線の軸を変えながら奥行きを作っていましたが

善光寺はそれとは対照的に参道は一直線上に続きながら

門をくぐるたびに、あたかもページをめくるように

シーンがどんどん展開していきます。

それを繰り返すことによって心理的な奥行きをつくり出し

本堂にたどりついた時に感動がひときわ増幅するように

アプローチがデザインされているのです。

神社と寺院、それぞれの演出方法の違いや共通点などがあり

移動を伴う空間デザインとして奥の深さを見ることができました。