山口市のプロジェクトでは、店舗の厨房カウンターの腰壁に左官工事が行われています。

しっくい塗装の白い空間に合わせるのはモルタル仕上げのグレーの壁、装飾的要素の少ない控えめな表情ですが、徹底した簡素な仕上げが空間に緊張感を与えてくれると期待しています。

応接室を兼ねたリビングルームの外部には奥行き3mのウッドデッキ工事が始まりました。建物本体を施工した棟梁が、丁寧に加工組立を行ってくれています。

こちらも仕上がりが楽しみです。

2026.2.4 設計事務所 TIME

山口市のプロジェクトでは、店舗の厨房カウンターの腰壁に左官工事が行われています。

しっくい塗装の白い空間に合わせるのはモルタル仕上げのグレーの壁、装飾的要素の少ない控えめな表情ですが、徹底した簡素な仕上げが空間に緊張感を与えてくれると期待しています。

応接室を兼ねたリビングルームの外部には奥行き3mのウッドデッキ工事が始まりました。建物本体を施工した棟梁が、丁寧に加工組立を行ってくれています。

こちらも仕上がりが楽しみです。

2026.2.4 設計事務所 TIME

宇部西岐波の工事では木製の造付ベンチが設置されました。

しっくい塗装の白を基調として、ナラ材の床や古色の小屋組、再利用した木製建具やラワンの造付キッチン、杉材の木製ベンチなど、様々な樹種や色合いが違和感なく共存しています。

木製ベンチはクッションを置いてゆったりと座ってもよし、奥行きが67センチあるので、日当たりのよい午後などはデイベッドとしてうたた寝もできそうです。

2026.1.21 設計事務所 TIME

山口のプロジェクト、日本酒の角打ちバー

造作と塗装工事が終わり、白い抽象的な空間に竪繁格子だけが浮かび上がっています。余白の多い空間を夜の照明がどのように色付けていくか、重要な局面に進んでいきます。

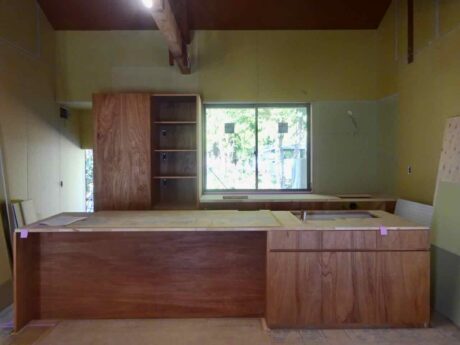

宇部西岐波のリノベーションはLDKの工事がひとまず完了し、造付のキッチンも姿を現しました。

照明に照らされた天井は、トラスの小屋組による豊かな表情を映し出しています。

2026.1.9 設計事務所 TIME

あけましておめでとうございます

現在、昨年から続いている2つの住宅の工事が追い込みに入っています。

ひとつは角打ちという立ち飲みの日本酒パーを併設する住宅で、大型犬との暮らしを楽しむためのこだわりがいろいろ詰まっています。

もう一つの家は、築60年以上の愛着のある家を次の世代に繋いでいくためのリノベーションです。

さらに、設計中の新築住宅が2件、いずれも建主の思いがこめられた内容で、その思いを受け止めつつ、愛着が醸成されるような懐の深い家をめざしています。

近年はSNSの普及でひときわ目を引く劇場型の ”映える” 画像や動画が瞬時に、そして大量に見られるようになり、建主からのご要望も少々過熱気味です。

もちろん ”映える” 見た目もよいですが、瞬間的なインパクトだけでなく、リアルな暮らしの中からからにじみ出る日々の味わいを大切にデザインしていきたいと考えています。

「劇場」よりも「日常」を、その何気ない日常を豊かにできるような建築とは何か、今年も探求して参ります。

2026.1.5 設計事務所 TIME

2025年もあと2日、当事務所も今日で仕事を納めます。

今年は、3つの工事と2件の設計が同時進行し、息つく暇もないないような非常に多忙な一年となりました。

そんな中、児玉神社の社務所建替え工事が12月に無事完了しました。神社の本殿に対し、地味な脇役に徹しながらも、境内に静かな緊張感が生まれるような質実とした外観で参道を引き締めるデザインにまとめています。

その他、リノベーションと新築住宅の工事も大詰めで、2月中には完成する見込みです。

設計中の高水の住宅は現在見積調整中で春から工事に取り掛かる予定です。

大屋根に包まれた30坪の平屋は木造の骨組みが現しで、ワイドな開口が庭に向かって開いていて、のびのびと家族が暮らせる空間です。

もう1件は、茶室のある60坪ほどのやや大きめの住宅で、現在基本設計を進めているところです。

1件1件の住宅にはそれぞれに個性があり、その個性が住む人の暮らしを豊かにし、住み続けるとともに愛着が育まれる、そんな住宅をめざして、建物が完成する最後の最後までデザインを練りこんでいく所存です。

来年もどうぞよろしくお願いします。

2025.12.30 設計事務所 TIME

しっくい塗装の白い空間と表情豊かなトラス架構の吹抜け天井

宇部西岐波の家のリノベーションは、LDKの仕上工事が大詰めです。断熱の補助金対象となるこの空間を年内に仕上げます。

キッチンスペースも天井が高く、開放的な空間です。

階段部分もしっくい塗装でまとめることですっきりとした仕上がりになりました。

2025.12.25 設計事務所 TIME

児玉神社の社務所は工事が終わり、竣工式が行われました。

参道に面する外観は本殿に対して形も色も控え目にまとめながら、質実とした雰囲気にまとめています。

宇部西岐波の家のリノベーションでは、仕上工事が進んでいます。

外部は無塗装の杉板で経年変化をによって熟成していく外観をめざします。

室内では、塗装工事が進行中。古色の天井に対し、しっくい塗装の白い壁がコントラストのあるインテリアです。

山口のプロジェクトでは、応接室を兼ねるリビングの床仕上が進行中。同居する大型犬に配慮したノンスリップ状の大判タイルです。

2025.12.15 設計事務所 TIME

児玉神社の社務所新築工事、足場が解体されて外観が姿を現しました。

建替前の社務所の3倍近いボリュームがありますが、2階と両翼の平屋部分をセットバックさせて、参道に対する圧迫感を抑えています。

本殿より大きなボリュームながら、色のトーンを抑えて脇役に徹しています。

山口のプロジェクトでは、店舗のカウンター部分に欄間がつきました。

欄間の格子は見付を極力小さくし、千本格子状にデザイン。奥からの光が繊細ににじむよい感じになっています。

格子からにじむ光

格子の奥行きを深くすることで、光が直線的に透過しています。最終的には、間接照明がついた状態で光の加減を調整していきます。

宇部西岐波の家のリノベーション

既存の階段に落下防止用の手すりがつきました。元の階段の形はそのままに16ミリの鉄筋を天井裏の梁から吊っただけの単純なものですが、一気にモダンな雰囲気に変身です。

キッチンには造付のキッチン家具が設置されました。

やや木目の気になる部分は改めて調整しますが、南北の庭に面するオープンキッチンは風が抜ける気持ちのよい場所になりそうです。

2025.11.27 設計事務所 TIME

馬蹄形にカーブする独特の建物形状

上勝町にあるゼロ・ウェイストセンターは、町民が持ち込むゴミを分別し、リユース、リサイクルするための施設で、写真のストックヤードはゴミを搬入する車の動線がスムーズになるように曲線を描いたひとつながりの空間になっています。

前回の投稿でも触れたとおり、上勝町は2003年に「ゼロ・ウェイスト宣言」を行い、それを町の理念として地域の個性を磨こうとしています。

この建物は、その理念を体現するための施設として設計され、2021年の建築学会賞を受賞しています。

様々な窓がパッチワーク状に構成された外壁面

ストックヤードの奥にはに芝生広場が広がり、その広場に面した外壁は町内で集めたという700枚の建具がリサイクルされており、建物自体が町の理念をストレートに表現しています。

建具のパッチワークを中から見たところ

一つ一つ形や材質の違う建具に対し、ランダムになることを積極的にデザインとして扱い、空間に豊かな表情を与えています。

それにしても700枚もの建具をよくもデザインとしてまとめたものです。その構成パターンは無限にあるため、デザインする側も楽しみながらも苦労したのではと思うと、どれだけ粘り強く取り組んだのか、そのエネルギーを感じます。

町民の交流や企業の研修などの受け皿となるコミュニティーホール

印象的な木造の骨組みは、地元の森から切り出した杉材でつくられたもの。丸太を半割りにしただけの柱や梁をボルト接合したディテールは洗練されたデザインとは真逆の素朴なものです。

地域資源の積極的な活用や部材のロス(廃棄物)を最小限にするなど、サスティビリティを徹底して突き詰めたデザインは、一般的に言われる建築美をあえて求めず、「ゼロ・ウェイスト」というコンセプトを体現することを重視したと言えるでしょう。

床材にも廃材のタイルを使用、こちらもコンセプトを強く押し出しています。

再び、外壁にはめられた建具たち

角のドアは床から浮いた位置にはまっていて、残念ながらこのドアから建物に入ることはできません。

これはもはや機能を失ったトマソン・・・!

いやいや、ちゃんと外壁の機能も併せ持ったオブジェと言ってもよいでしょう。

つまり、この建物は「ゼロ・ウェイスト」をテーマにしたコンセプチュアルアートであり、さらに言えば、そのコンセプトを建築として体現したとも言えるでしょう。

建築は「見栄えがよければよい」とか「美しくなければいけない」という単純なものではなく、それを超えたところにある理念やそれに基づく機能がデザインされることが重要なのだと、この建築は語っているように感じます。

一面に窓がコラージュされた不思議な外観

徳島市の市街地からバスで50分ほど、街から次第に郊外へ、さらに緑豊かな山あいへと風景は変化し、やってきたのは人口1190人ほどの上勝町。

山あいの風景と呼応する赤い板壁が印象的なロッジのような建物が目的地のブルワリー併設のビアバーです。

四国山地の山間部に位置する上勝町では、葉っぱビジネスが海外メディアでも取り上げられ話題となりましたが、日本で初めて「ゼロウェイスト(ゴミゼロ)宣言」を行った町としても有名です。

このブルワリーは町の「ゼロウェイスト宣言」に共鳴した地元産のビール醸造に取り組んでおり、多彩なクラフトビールを楽しめるスポットでもあります。

外観で印象的な窓のコラージュはほとんどすべてが既存の再利用でできています。ひとつとして同じ形、寸法のないものを巧みにアレンジし、コンセプトが明快なデザインとして建築化されています。

店に入るとまず目を引くのが、ボトルを吊るしたシャンデリア

これらのボトルも再利用されたものですが、奥の大開口の光を受けて輝くオブジェとなっています。

建物のアイコンともなっている吹抜けの大開口

全面の大開口によって奥行きの深い店の奥まで光が降り注ぐおおらかな空間です。

こちらの開口も既存の建具を再利用し、コラージュしたもの

開口部は、外側のリサイクル窓と内側のマリオンと構造を兼ねた木フレームで構成されています。

コラージュされたリサイクル窓の不規則な構成とあみだくじ状にデザインされた木フレームが複雑に絡み合い、その隙間を通して表情豊かな光が漏れています。

リサイクル品を多用したローコストなデザインにもかかわらず、未来のステンドグラスのように私には感じられます。