馬蹄形にカーブする独特の建物形状

上勝町にあるゼロ・ウェイストセンターは、町民が持ち込むゴミを分別し、リユース、リサイクルするための施設で、写真のストックヤードはゴミを搬入する車の動線がスムーズになるように曲線を描いたひとつながりの空間になっています。

前回の投稿でも触れたとおり、上勝町は2003年に「ゼロ・ウェイスト宣言」を行い、それを町の理念として地域の個性を磨こうとしています。

この建物は、その理念を体現するための施設として設計され、2021年の建築学会賞を受賞しています。

様々な窓がパッチワーク状に構成された外壁面

ストックヤードの奥にはに芝生広場が広がり、その広場に面した外壁は町内で集めたという700枚の建具がリサイクルされており、建物自体が町の理念をストレートに表現しています。

建具のパッチワークを中から見たところ

一つ一つ形や材質の違う建具に対し、ランダムになることを積極的にデザインとして扱い、空間に豊かな表情を与えています。

それにしても700枚もの建具をよくもデザインとしてまとめたものです。その構成パターンは無限にあるため、デザインする側も楽しみながらも苦労したのではと思うと、どれだけ粘り強く取り組んだのか、そのエネルギーを感じます。

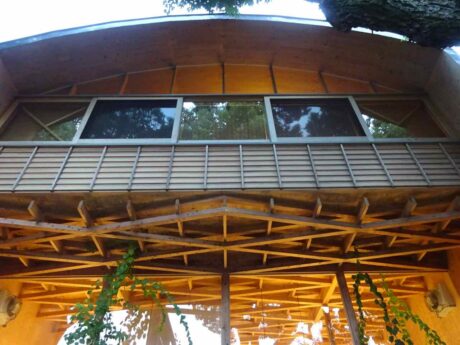

町民の交流や企業の研修などの受け皿となるコミュニティーホール

印象的な木造の骨組みは、地元の森から切り出した杉材でつくられたもの。丸太を半割りにしただけの柱や梁をボルト接合したディテールは洗練されたデザインとは真逆の素朴なものです。

地域資源の積極的な活用や部材のロス(廃棄物)を最小限にするなど、サスティビリティを徹底して突き詰めたデザインは、一般的に言われる建築美をあえて求めず、「ゼロ・ウェイスト」というコンセプトを体現することを重視したと言えるでしょう。

床材にも廃材のタイルを使用、こちらもコンセプトを強く押し出しています。

再び、外壁にはめられた建具たち

角のドアは床から浮いた位置にはまっていて、残念ながらこのドアから建物に入ることはできません。

これはもはや機能を失ったトマソン・・・!

いやいや、ちゃんと外壁の機能も併せ持ったオブジェと言ってもよいでしょう。

つまり、この建物は「ゼロ・ウェイスト」をテーマにしたコンセプチュアルアートであり、さらに言えば、そのコンセプトを建築として体現したとも言えるでしょう。

建築は「見栄えがよければよい」とか「美しくなければいけない」という単純なものではなく、それを超えたところにある理念やそれに基づく機能がデザインされることが重要なのだと、この建築は語っているように感じます。

(

(